RETOUR DANS LE PASSE

11. -465 Le dernier tyran de Syracuse

■ -465 en Grèce - Chute des Deinomédines à Syracuse. Le dernier tyran de Syracuse, Thrasybule, vaincu, est exilé à Locres. Il n'y a plus de tyrannie ni d'empire syracusain. Les syracusains doivent cependant lutter contre 7000 mercenaires qui avaient reçu la citoyenneté des tyrans et à qui ils ne veulent accorder que des droits restreints. Révoltés, ils se retranchent dans l'île d'ortygie et le quartier d'Achradina. A Géla, à Agrigente et à Himère s'affrontent également anciens et nouveaux citoyens, jusqu'en -461.

■ -465 en Grèce - Cimon d'Athènes essaye d'installer des colons athéniens en Thrace pour mettre la main sur les mines d'argent du Mont Pancée. Mais cette colonie est massacrée, et cet acte de vouloir fonder une colonie provoque la révolte de Thasos, qui exploitait avant ces mines de métaux précieux. Athènes mate cette révolte en deux ans comme elle l'a déjà fait à Naxos en -470. Son impérialisme commence à se faire sentir pesamment, ceux qui sont entrés dans la Ligue de Délos doivent y rester. Thasos doit détruire ses murs, livrer sa flotte, abandonner ses possessions en Thrace et payer des indemnités de guerre. Sa puissance est brisée. Cimon, né v. 510, mort v. 450–449 devant Citium, homme d'État et stratège athénien.

■ -464 en Grèce - Révolte des Hilotes et des Messéniens contre Sparte. Troisième guerre de Messénie, après les deux premières guerres, la Messénie n'est encore qu'imparfaitement soumise. La cité de Tégée, par exemple, aide toujours en sous-main une guérilla messénienne, malgré un traité avec Sparte. En -464, un grand tremblement de terre secoue la Laconie. Presque toutes les maisons de Sparte sont détruites, le gymnase s'effondre, tuant la majorité des éphèbes qui s'y entraînent. Alors que l'armée spartiate était en route vers Thasos pour l'aider dans sa révolte contre Athènes, les Messéniens se révoltent, à la fois les hilotes messéniens (ceux de Laconie participent, mais minoritairement) et les cités périèques de la côte (Thouria et Aithaia). La guerre est loin d'être évidente pour Sparte. Dès -499, Aristagoras avait prévenu les Spartiates de se méfier des Messéniens, presque aussi forts qu'eux (Hérodote, V, 49). De fait, Sparte doit faire appel à ses alliés, Égine, Platées, Mantinée et même Athènes. La bataille de Stényclaros à elle seule coûte la vie à 300 Égaux. La guerre s'achève en -354 sur un compromis. Ceux qui tiennent la forteresse de l'Ithômé doivent quitter le Péloponnèse – ils sont ensuite installés à Naupacte par les Athéniens. La troisième guerre de Messénie reste un traumatisme pour Sparte. La violence à l'égard des hilotes redouble ensuite, notamment dans le cadre de la kryptie.

■ -462 en Grèce - Une armée athénienne dirigée par Cimon d'Athènes va au secours de Sparte contre les Messéniens révoltés (-462/-461). Elle échoue et l'expédition athénienne est renvoyée par Sparte.

■ -462 en Grèce - Réformes démocratiques d'Éphialtès à Athènes. Éphialtès profite de l'absence de Cimon pour déconsidérer l'Aréopage, principal soutien de Cimon, et le priver d'un grand nombre de ses prérogatives politiques et judiciaires, au profit des Cinq-Cents, de l'assemblée et des tribunaux. Institution de la rétribution des fonctions publiques, à l'exception de celles comportant des responsabilités importantes. Éphialtès était un homme d'État athénien qui devint le chef du parti démocratique à partir de 465 av. J.-C. et qui s'opposa à l'aristocrate Cimon. Il ne faut pas le confondre avec le personnage qui trahit Léonidas aux Thermopyles. L'Aréopage était à Athènes la "colline d'Arès", située à l'ouest de l'Acropole ; c'était aussi le nom du conseil qui s'y réunissait.

■ -462 en Grèce - Le roi de Sparte Archidamos II met fin à la troisième guerre de Messénie en écrasant les Messéniens et les hilotes réfugiés sur le mont Ithome et repousse l'aide athénienne. Archidamos II, roi de Sparte. Roi de Sparte vers 469, de la famille royale des Eurypontides, Archidamos met fin à la troisième guerre de Messénie en 462 avec l'aide d'Athènes. Ami de Périclès, réputé pour sa prudence, Archidamos tente d'éviter la guerre du Péloponnèse, puis en 431 envahit l'Attique sans parvenir à bloquer sérieusement Athènes (à cette occasion, il interdit à ses soldats d'endommager les domaines de Périclès). Il s'empare de la ville de Platées en 427 après un siège de deux ans.

■ -462 en Grèce - Alliance entre Athènes et Argos contre Sparte.

■ -461 en Grèce - Alliance entre Athènes et Mégare. Alliance d'Athènes avec Argos puis Mégare qui abandonne la ligue du Péloponnèse; les Athéniens érigent des Longs Murs entre l'astu de Mégare et son port oriental de Nisaia. Cette dernière alliance provoque l'hostilité des Corinthiens contre les Athéniens.

■ -461 en Grèce - Révolte des hilotes à Spartes. Cité oligarchique gouvernée par les "Égaux", Sparte subit en 461 avant J.-C. une révolte des serfs, les hilotes. Dénués de tout droit civiques et affectés au travail de la terre des "Égaux", les hilotes diffèrent des esclaves des autres cités grecques par le mépris et les violences qu'ils subissent. Lorsqu'ils se révoltent, les "Égaux" sont en nombre bien inférieur et Athènes propose du renfort. Sparte refuse cette aide, ce qui provoque un sentiment d'humiliation chez les Athéniens. Cimon est ostracisé l'année suivante, laissant le champ libre à Périclès. La trêve entre les deux cités est considérée comme rompue.

■ -461 en Grèce - Ostracisme de Cimon d'Athènes par Périclès. C'est la rupture, entre Athènes et Sparte, de l'alliance de 481.

■ -461 en Grèce - Assassinat d'Éphialtès à Athènes.

■ -461 en Grèce - Périclès prend la tête d'Athènes (jusqu'en -429). Périclès devient le chef politique d'Athènes. C'est le début d'une phase d'entreprises politiques et impérialistes qui finiront par excéder les forces de la cité. Ainsi Athènes s'allie à Argos. Le réseau de ses alliances cerne Corinthe dans son golfe. Périclès, (495-429), parent de Clisthène, s'installe au pouvoir à Athènes. Il est désigné chef du parti démocratique avant d'être élu, puis réélu stratège pendant 15 ans.

■ -460 en Grèce - Athènes envoie une armée pour soutenir la révolte d'Inaros en Égypte contre les Perses, qui sont défaits. Memphis est prise aux Perses. Inaros était le fils d'un roi libyen, qui prit la tête d'un mouvement d'insurrection contre les Perses. Vers 460 av. J.-C., il demande l'aide des Athéniens, qui, déjà en guerre contre la Perse, dépêchent en Égypte des troupes.

■ -460 à -377 - naissance et mort de Hippocrate. Médecin grec. Né dans la confrérie médico-religieuse des Asclépiades, descendants présumés des dieux de la Médecine, Hippocrate est éduqué par sa famille avant de compléter sa formation à Athènes. Lors de nombreux voyages, à Thrace, Délos et Messalie, il parfait ses connaissances et donne des cours qui seront largement diffusés par ses disciples. Hippocrate a donné son caractère scientifique à la médecine qui jusqu'alors détenait un caractère profondément sacré. En effet, c'est le premier en Occident à voir dans tous les symptômes des causes uniquement naturelles et à définir le but de la médecine: seconder la nature et 'primun non nocere', avant tout ne pas nuire. Aujourd'hui encore, la profession médicale reste unie et fidèle aux devoirs édictés par Hippocrate dans son 'Serment'.

■ -460 à -395 - naissance et mort de Thucydide. Historien grec. Né dans une famille noble d'Athènes, Thucydide reçoit un commandement militaire en -424 mais ne peut empêcher la chute d'Amphipolis. Cet échec lui vaut d'être condamné à l'exil et commence alors pour lui sa carrière d'historien qui, elle, le couronnera par delà les siècles. Chassé d'Athènes, Thucydide voyage dans toute la Grèce et accumule de nombreux documents et témoignages des combattants des deux camps. Il s'attache à relater les faits avec rigueur et objectivité en cherchant à en expliquer les causes. En cela, il semble être le premier à avoir jeté les bases du travail historique, séparant désormais nettement le plan du merveilleux mythique de celui de la réalité historique. A la différence de son prédécesseur Hérodote, il donne aux faits économiques et sociaux leur importance véritable et est un témoin important de son temps. Homme d'une seule oeuvre, son 'Histoire de la guerre du Péloponnèse' est restée inachevée.

■ -458 - Première de "l'Orestie". "L'Orestie", d'Eschyle, est présentée pour la première fois à Athènes. Seule trilogie complète de cette époque dont on a encore le texte, elle met en scène avec force les mystères de la destinée à travers la malédiction des Atrides. Les thèmes de la vengeance mais surtout de la justice et du droit traversent et donne à l'oeuvre toute sa signification. Les cycles mythologiques de la tragédie grecque traverseront les siècles et réapparaîtront dans le théâtre à partir de la Renaissance. L'Orestie est une trilogie dramatique d'Eschyle représentée en 458 av. J.-C. aux Grandes Dionysies d'Athènes, où elle remporte le premier prix. Elle est composée de trois tragédies centrées sur la geste des Atrides : Agamemnon, Les Choéphores et les Euménides ; un drame satyrique intitulé Protée (aujourd'hui perdu) était censé la complèter. C'est la seule trilogie liée conservée.

■ -457 en Grèce - Défaite des Athéniens faces aux armées Spartes et Béotiennes à Tanagra. Bataille de Tanagra : Sparte (la révolte des Hilotes est en partie terminée), Corinthe et la ligue béotienne, sont victorieux sur les Athéniens et les Argiens.

■ -457 en Grèce - Bataille d'oenophyta : Désastre de Thèbes devant Athènes, deux mois après Tanagra. Athènes envahit la Béotie, sauf Thèbes, et la Phocide. La ligue béotienne est dissoute par Athènes contraint les Béotiens à adopter des régimes démocratiques.

■ -456 en Grèce - Prise d'Égine par Athènes. Athènes s'empare d'Égine (hiver) et renforce ainsi sa prépondérance en Grèce centrale (ou 457 av. J-C.). Elle lance des expéditions autour du Péloponnèse : Tolmidès incendie les cales de Gythion et fait adhérer à la ligue Zacynthe et Céphalonie. Périclès, malgré sa victoire, ne réussit pas à prendre Sicyone mais obtient l'adhésion de l'Achaïe.

■ -456 mort d'Eschyle.

■ -454 en Grèce - Le trésor de la ligue de Délos est transféré au Parthénon. Athènes franchit le pas symbolique qui entérine son hégémonie en mer d'Egée : elle transfert le trésor de la ligue de Délos au Parthénon. Après plusieurs guerres destinées à maintenir de force des cités dans l'union, la ligue devient un empire, une "hégémonie" d'Athènes, sans pour autant être un État. En fait la domination est avant tout financière, Athènes décidant du tribu à apporter à la ligue et se l'attribuant en partie.

■ -451- Les décemvirs remplacent les Consuls. Decemviri désigne le collège de 10 anciens consuls auteurs de la Loi des XII tables (premier corpus de lois romaines écrites.)

■ -451 en Grèce - Trêve de cinq ans entre Athènes et Sparte. Retour de Cimon à Athènes. Il obtient un armistice de cinq ans entre Athéniens et la Ligue du Péloponnèse et contribue financièrement à la reconstruction d'Athènes.

■ -451 en Grèce - Réformes de Périclès sur le droit de cité qui impose que pour être citoyen il faut être de condition libre et de deux parents athéniens (le droit du sang en quelque sorte) et peut-être début de la misthophorie (indemnité journalière pour les jurés des tribunaux populaires). Réformes politiques à Athènes. Périclès émet son premier décret majeur tandis que le fonctionnement politique de la cité semble évoluer. Dorénavant, il faudra deux parents athéniens pour prétendre à la citoyenneté. Les assemblées deviennent plus rigoureusement fixées et les magistrats plus contrôlés. Issu d'une famille aristocratique, Périclès devient de plus en plus influent.

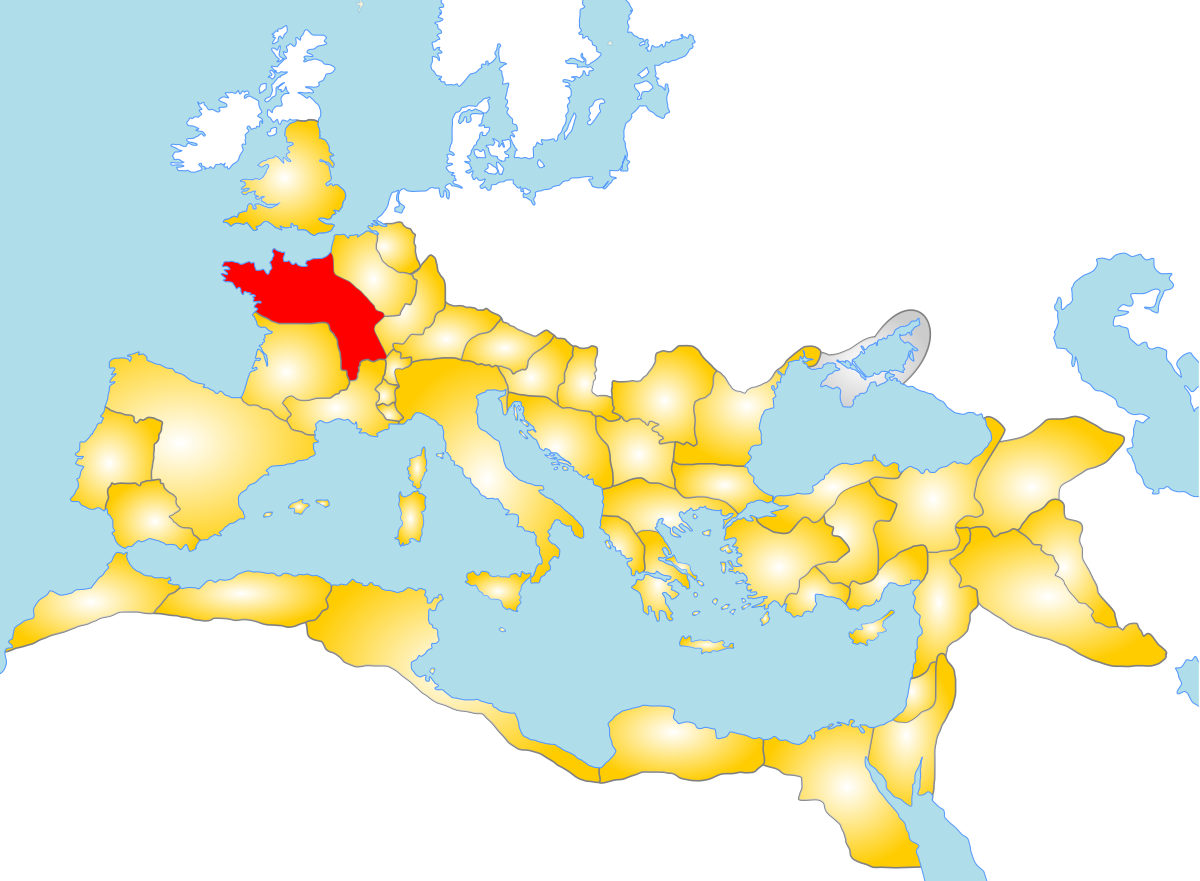

■ -450 - Les celtes de la Tène s'installent en Champagne. Ils s'étendent peu à peu sur le territoire français jusqu'à la Garonne, formant ce que l'on appelle aujourd'hui la civilisation gauloise.

■ -450 - Invention de l'arbalète en Chine. L'arbalète (du latin arcuballista) est une arme de jet, inventée par les Chinois, et dont la présence est attestée chez les Romains. Le gastrophète est l'ancêtre de l'arbalète : mais ce n'était alors qu'une arme de siège, trop lourde pour servir sur un champ de bataille. D'abord arme de chasse, l'arbalète est utilisée comme arme de guerre au Moyen Âge. Méprisée par la chevalerie, elle est considérée comme arme déloyale, car - tuant à distance - elle ne permet pas à l'adversaire de se défendre. Son usage est interdit par le pape Innocent III, qui menaçait les arbalétriers d'excommunication. – interdiction qui reste lettre morte auprès des princes d'Occident. Durant les guerres médiévales, la France fait souvent appel à des mercenaires arbalétriers étrangers (notamment italiens).

■ -449 - Restauration des Consuls sous la pression des plébéiens.

■ -449 en Grèce - Paix de Callias entre la Grèce et l'Empire Perse (Artaxerxès II). La Paix de Callias, signée à Suse, met fin aux hostilités entre Grecs et Perses. Le roi Achéménide, Artaxerxès Ier, s'engage à ne pas envoyer d'armée à plus de trois jours de marche de la mer Égée. Il renonce à ses visées sur la mer Egée, l'Hellespont et le Bosphore et reconnaît l'indépendance politique des cités grecques d'Asie Mineure. La paix de Callias, du nom de l'homme politique athénien qui la négocia, met un terme définitif aux guerres médiques après la victoire d'Athènes à Salamine de Chypre la même année.

Le souverain perse Artaxerxès Ier s'engageait à ne pas envoyer de troupes à plus de trois jours de marche des côtes de la mer Égée. La réalité de cette paix est cependant discutée. Artaxerxès Ier, Longue-Main est le fils et successeur de Xerxès Ier sur le trône de Perse en -465. Il commençe son règne par l'exécution d'Artaban, ministre et assassin de son père, puis en faisant tuer tous ses frères après la révolte de l'un d'entre eux, Satrape de Bactriane. Confronté à une révolte en Égypte initiée par Inaros et Amyrtée avec l'aide d'Athènes, il en triomphe non sans difficultés vers -456. Le corps expéditionnaire athénien, retranché sur une île du Nil, est massacré vers -456 tandis qu'une flotte de renfort est anéantie. Vers -449 il aurait signé la paix de Callias consacrant la renonciation des Perses aux villes grecques d'Ionie. La signature de cette paix reste cependant contestée.

■ -447 - Création des Questeurs. Les questeurs sont des magistrats romains chargé des finances. Créés au nombre de 2 en -447, ils sont 4 en -267, 20 sous Sylla et 40 sous César. Ils sont les gardiens du Trésor, chargé des finances de l'armée et des provinces. L'âge minimum requis est de 28 ans pour les patriciens et 30 ans pour les plébéiens après la réforme de Sylla. C'est la première fonction qui doit être exercée dans le cursus honorum.

■ -447 en Grèce - Périclès fait construire le Parthénon. Sous la pression de Périclès qui menace de le faire construire avec sa propre fortune si la cité refuse de voter son financement, Athènes décide de la construction d'un nouveau temple en l'honneur de la déesse Athéna. Détruit par les Perses lors de la deuxième guerre médique, le temple sur l'Acropole n'avait été que partiellement reconstruit. La première étape consistera en la construction du Parthénon, temple entouré d'une frise retraçant les Panathénées, grande fête religieuse de la cité, puis ce sera les Propylées et l'Erechthéion. Le Parthénon, proprement dit le "local des vierges" est un édifice situé sur l'Acropole d'Athènes. Probablement le plus connu des monuments grecs classiques, il est aussi considéré depuis l'Antiquité comme le modèle achevé du temple dorien (grec).

■ -447 en Grèce - Victoire des Thébains sur Athènes à Coronée. Intervention d'Athènes en Béotie contre les oligarques de Chéronée et d'Orchomène proches de Sparte, qui font défection. Athènes réagit et réduit la population de Chéronée en esclavage. Défaite athénienne à Coronée (Nord-Ouest de Thèbes en Béotie) : retour de l'influence spartiate en Béotie et, avec elle, des régimes oligarchiques ; organisation fédérale autour de Thèbes (seule Platées reste fidèle à Athènes).

■ -446 Juin : Soulèvement général de l'Eubée (sauf Carystos) contre Athènes, suite à la défaite de Coronée. Au moment où Périclès intervient avec une armée importante une vaste coalition se forme pour soutenir la défection de Mégare et ravage la plaine d'Éleusis. Périclès réagit habilement en séparant les coalisés, certainement en achetant le roi de Sparte Plistoanax, puis retournant en Eubée en signant des traités avec les diverses cités précisant leurs droits et leurs obligations envers Athènes. Deux clérouquies sont créées à Chalcis et Oréos pour maintenir l'ile dans l'obéissance.

■ -446 - Paix de Trente Ans, négociée par Callias, conclue entre Athéniens et Spartiates : reconnaissance de chaque système hégémonique par l'autre, mais au prix, pour les Athéniens, d'un retour en arrière (ils perdent l'Achaïe et Mégare et laissent l'hégémonie sur la Béotie à Thèbes). Sparte et Athènes s'interdisent mutuellement de débaucher leurs vassaux. Seules les cités encore indépendantes peuvent y être incluses. Cet accord, certes précaire (il durera en réalité 14 ans), porte, sous le gouvernement de Périclès, Athènes à son apogée.

■ -444 - Les tribuns militaires remplacent les consuls. Tribun: officier supérieur. Une légion comprend généralement six tribuns qui la commandent chacun à tour de rôle.

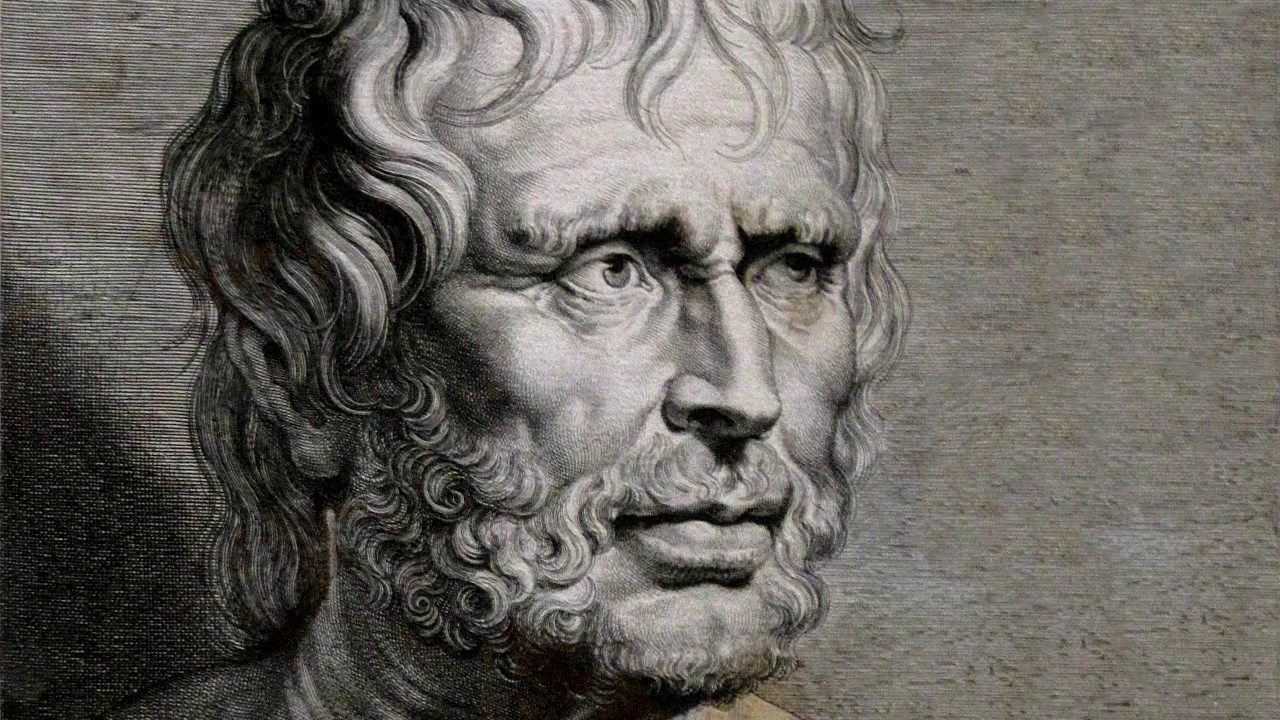

■ -444 à -365 - naissance et mort de Antisthène. Philosophe grec, disciple de Socrate, qui fonda l'école de philosophie connue sous le nom de cynisme. Il considérait que le bonheur ne pouvait être atteint que par la vertu: c'est pourquoi il dénonça l'art et la littérature, condamna le luxe et le confort et exalta l'accomplissement des tâches les plus pénibles. Fondateur de l'école des Cyniques, il avait d'abord étudié sous le sophiste Gorgias, et avait enseigné la rhétorique avec succès; mais ayant un jour entendu Socrate, il ferma son école et se livra tout entier à l'étude de la philosophie.

Antisthène professait la morale la plus austère; il pensait qu'il n'y a de beau que la vertu, de laid que le vice, et s'élevait au-dessus des bienséances sociales, qu'il regardait comme de vains préjugés. On l'a accusé d'être vertueux avec ostentation: Socrate disait de lui qu'on voyait son orgueil percer à travers les trous de son manteau. Le terme "cynisme" provient du grec ancien qui signifie "chien", en référence à l'attitude d'Antisthène, le fondateur du cynisme, puis de celle de Diogène de Sinope, qui souhaitait être enterré "comme un chien".

Selon d'autres sources, le nom viendrait du gymnase dans lequel Antisthène enseignait, le Cynosarge (littéralement "chien agile"). Platon définissait Diogène de Sinope comme un Socrate furieux dont le but est de subvertir tout conformisme, tout modèle moral. Sa philosophie se traduit par des actes volontaires et provocateurs. Il transgresse tous les fondements mêmes de la culture, urine et aboie comme un chien, se masturbe en public ; il n'hésite pas à mendier, ne respecte aucune opinion et provoque même les puissants. La philosophie cynique a pour but ultime la sagesse, une éthique de vie. Selon Antisthène, aucun discours ne vaut, aucune étude ni savoir. Seules comptent la sagesse et la vertu, double finalité de la philosophie cynique. Une fois cette vertu atteinte, le philosophe peut se considérer comme libre, car vivant dans l'atuphia, l'"absence de vanité".

■ -443 en Grèce - Fondation de la colonie grecque de Thurium en Lucanie (Italie). Lucanie, la Région de Basilicate (anciennement Lucanie), est une région d'Italie méridionale. Elle est enclavée, malgré deux courtes façades maritimes, entre la Campanie, les Pouilles et la Calabre.

■ -443 - Création du Collège des censeurs à Rome.

■ -443 - Périclès (né en -495), élu stratège d'Athènes (fin en -429). Périclès accède à la plus haute magistrature de la cité d'Athènes en devenant stratège. Ce poste n'est pas unique puisqu'il y a dix stratèges, mais Périclès sera constamment réélu pendant quinze ans, longévité alors exceptionnelle. Personnalité originale, préférant la compagnie des intellectuels à celle des politiques, Périclès va accompagner l'apogée d'Athènes jusqu'à l'épidémie de peste qui le terrassera en 429 avant J.C. Défenseur de la démocratie Périclès a introduit les "misthoi", indemnités qui permettent à chaque citoyen de participer à la politique.

■ -440 en Grèce - Début de la révolte de Samos contre Athènes, provoquée par une rivalité avec Milet pour la possession de Priène. Milet, qui a le dessous, fait appel à Athènes. Périclès intervient avec 40 navires, renverse le gouvernement oligarchique de Samos, prend des otages et laisse une garnison. Aidés par le satrape perse Pissouthnès, les oligarques reviennent en force, libèrent leurs otages et livrent les Athéniens aux Perses. Byzance s'associe à la défection, tandis que Samos espère l'intervention de la flotte phénicienne et l'appui des Péloponnésiens.

Athènes mettra huit mois à réduire la révolte. Elle envoie 200 navires. Après une victoire navale remportée sur des forces supérieures en nombre, Périclès assiège Samos. Il part avec près de la moitié de sa flotte pour surveiller l'arrivée d'une éventuelle escadre phénicienne. Les Samiens l'emportent alors sur les Athéniens, ce qui leur permet de se ravitailler pour soutenir un long siège. Priène est une cité grecque de Carie (Asie mineure), située sur l'embouchure du Méandre. Un satrape est le gouverneur d'une satrapie, c'est-à-dire une division administrative de l'Empire perse. Le satrape a pour rôle principal de faire régner l'ordre dans sa province, et d'agrandir le territoire de l'Empire. En effet, selon la titulature achéménide, le Grand Roi est "roi de l'univers" et "roi des quatre directions". Demander à un peuple "la terre et l'eau", signe de soumission, revient donc simplement à réclamer son dû. À la fin du VIe siècle, le satrape Oroitès se voit ainsi reprocher de n'avoir pas "su ajouter l'île de Samos aux domaines du roi" (Hérodote, III, 126).

■ -438 - Prise de Capoue par les Samnites. Samnites, tribus sabelliennes (conforme à la doctrine de Sabellius) établies dans le Samnium (région montagneuse d'Italie centrale). Sabellien ancien peuple de l'Apennin issues des Sabins.

■ -438 - Achèvement du Parthénon. Après onze ans de travaux, la cité a achevé le Parthénon. Le sculpteur Phidias a réalisé les statues et supervisé la construction de la frise. Au sein du Parthénon, trône une statue haute de quinze mètres d'Athéna Parthénos. Athéna est célébrée dans la ville qui porte son nom pour de multiples raisons. Elle est généralement nommée Athéna Polias, la protectrice de la cité. Mais les constructions à sa gloire ne s'arrêtent pas là : pendant cinq ans l'entrée du Parthénon, passage monumental, est construite : ce sont les Propylées. Le Parthénon est un édifice situé sur l'Acropole d'Athènes. Probablement le plus connu des monuments grecs classiques, il est aussi considéré depuis l'Antiquité comme le modèle achevé du temple dorien. Phidias, (Athènes, v. 490 – Olympie, ap. 430), est un sculpteur du premier classicisme grec.

■ -437 - Construction de la statue de Zeus olympien. La statue chryséléphantine de Zeus olympien est la troisième des sept merveilles du monde. Le terme chryséléphantine signifie qu'elle était composée à la fois d'or (Chrysos) et d'ivoire (éléphantine). Elle fut sculptée par Phidias de 437 av. J.-C. à 433 av. J.-C. pour le temple de Zeus à Olympie (432 av. J.-C. selon certains archéologues grecs). Elle mesurait environ 12,75 mètres de haut (en incluant son socle). Les parties nues étaient sculptées en ivoire. Les cheveux, la barbe, les sandales, et la draperie étaient en or. Le trône était d'ébène et d'ivoire.

■ -435 en Grèce - Conflit entre Corinthe et Corcyre : Epidamne, colonie de Corcyre, fait appel à elle car les oligarques, chassés de la ville, se sont alliés aux Barbares du voisinage pour pratiquer un brigandage insupportable. Les oligarques corcyréens refusent d'intervenir et les démocrates d'Epidamne se tournent vers Corinthe, métropole de Corcyre, qui envoient des colons et des troupes. Les Corcyréens assiègent Epidamne. La guerre éclate entre Corinthe et Corcyre, laquelle réussit à vaincre la flotte corinthienne et à faire capituler Epidamne.

■ -433 en Grèce - Alliance entre Athènes et Corcyre. Corinthe prépare sa revanche contre Corcyre, qui fait appel à Athènes. Une alliance défensive est conclue, et dix navires Athéniens sont envoyés à Corcyre (ils seront suivis par 20 autres). Corinthe et ses alliés (150 navires) sont vainqueur de la flotte de Corcyre (110 navires) aux îles Sybota, ce qui entraîne l'intervention d'Athènes. Corinthe réussit à sauver sa flotte, mais perdra Céphalonie et Zante, clés du commerce avec l'occident, au profit d'Athènes. A l'automne, Athènes adresse un ultimatum à Potidée, ancienne colonie corinthienne faisant partie de la ligue de Délos. Elle doit raser ses murs, livrer des otages et expulser les magistrats corinthiens. Potidée envoi une ambassade à Athènes pour empêcher, sans succès, son intervention. Elle envoie également une ambassade secrète à Sparte, accompagnée de Corinthiens, qui aurait obtenu la promesse d'une invasion de l'Attique si les Athéniens attaquaient Potidée.

■ -432 en Grèce - Révolte de Potidée contre Athènes. Potidée, qui refuse de raser ses murailles, se révolte contre Athènes, suivie par les Chalcidiens, qui abandonnent leur cité pour se réunir à Olynthe à l'instigation de Perdiccas, et par les Bottiens. Corinthe envoie 2000 mercenaires, Athènes 70 navires et 3000 hoplites rejoint par 600 cavaliers macédoniens. Les Potidéates sont vaincus et la ville est assiégée par Athènes.

■ -432 - Le savant grec Méton applique le cycle métonique en astronomie. Il permet l'établissement du calendrier luni-solaire, en particulier le calendrier attique. Cycle métonique, en astronomie et dans l'établissement des calendriers, le cycle de Méton ou cycle métonique est un commun multiple approximatif des périodes orbitales de la Terre et de la Lune. En effet, 19 années tropiques et 235 mois synodiques ne diffèrent que de 2 heures; donc après 19 ans, les même dates de l'année correspondent avec les même phases de la Lune. Le rang d'une année dans ce cycle s'appelle nombre d'or, peut-être parce qu'il était gravé chaque année sur les piliers d'un temple à Athènes et est utilisé pour le calcul de la date de Pâques.

Le nom cycle métonique provient de l'astronome grec Méton qui avait déjà remarqué cette coïncidence aux environs de -432, comme le fit l'astronome chaldéen Kidinnu vers -380. Mais des écrits cunéiformes semblent indiquer que ce cycle était déjà connu en Mésopotamie dès le VIe siècle av. J.-C. et était utilisé pour prédire les éclipses. Le cycle de Méton est employé dans les calendriers luni-solaires. En effet, dans un calendrier luni-solaire typique, la plupart des années sont des années lunaires de 12 mois, mais 7 des 19 années possèdent un mois supplémentaire, connu sous le nom de mois intercalaire ou embolismique.

Dans les calendriers babyloniens et hébreux antiques, les années: 3, 6, 8, 11, 14, 17 et 19, sont les années de treize mois du cycle métonique. Méton d'Athènes est un astronome natif d'Athènes, ayant vécu dans la seconde moitié du Ve siècle av. J.-C. Il appliqua en -432 le fameux cycle luni-solaire qui porte son nom. Ce cycle a pour base une somme de 235 lunaisons ou 6 940 jours, équivalant à 19 années solaires de 365 jours 5/19 (certes ce n'était pas tout à fait juste).

■ -432 en Grèce - Révolte de Mégare contre Athènes. Périclès interdit les ports de l'empire et les marchés d'Attique à Mégare, une des causes de la guerre du Péloponnèse. Mégare est une cité grecque de l'Attique, capitale de la Mégaride. Située à l'extrémité est de l'isthme de Corinthe, à mi-chemin entre Corinthe et Athènes, elle est connue à l'origine sous le nom de Nisée, d'après le roi éponyme légendaire Nisos.

■ -431 - Début de la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte sous le prétexte qu'Athènes avait apporté son aide à Corcyre lors d'un conflit avec Corinthe (fin en 404 av. J.-C.) : Au printemps, les Thébains, appelés par les oligarques de Platées, s'emparent de la ville, mais sont massacrés ou fait prisonnier par le peuple. Le gros des forces thébaines envahit alors le territoire de Platée, puis se retire sous la promesse que les 180 prisonniers thébains auront la vie sauve. Ils sont massacrés, malgré Athènes, qui aurait voulu les épargner. Athènes installe une garnison à Platée, tandis que 60 000 hoplites péloponnésiens ou béotiens marchent sur l'Attique.

Périclès fait venir à Athènes la population de l'Attique qui est ravagée par Sparte. Athènes, assiégée, est ravitaillée par la flotte (431/428 av. J.-C.). Guerre d'usure : Sparte envahit tous les ans l'Attique, détruisant les récoltes, jusqu'en 425 (sauf en 429 et 426). Les Athéniens, retranchés derrière leurs murs, utilisent leur flotte pour ravager les côtes du Péloponnèse et couper les communication avec la Grande Grèce. La flotte athénienne ravage l'Élide et s'empare de Céphalonie, ce qui permet aux Athéniens de contrôler la sortie du golfe de Corinthe. Athènes expulse tous les habitants d'Égine accusés d'avoir contribué au déclenchement de la guerre et repeuple l'île avec des clérouques.

Les alliés de Sparte (ligue du Péloponnèse) : le Péloponnèse, sauf Argos et l'Achaïe, l'Isthme (Corinthe et Mégare), la Béotie, sauf Platées, la Phocide, la Locride, Leucade, Ambracie et la Macédoine (au début du conflit). Ils ont l'avantage sur terre. Athènes et la ligue de Délos dominent sur mer (300 trières, plus 150 à 200 trières de Chio, Lesbos et Corcyre) et ont des moyens financiers supérieurs (tribut des alliés et mines du Laurion). Athènes dispose de 13 000 hoplites d'active (de 20 à 49 ans). La guerre du Péloponnèse désigne le conflit qui dura de -431 à -404, opposant Athènes, qui avait transformé la ligue de Délos (destinée à l'origine à résister aux Perses) en un empire soumis à son pouvoir, et Sparte, puissance oligarchique et conservatrice, dont l'armée terrestre était la force militaire la plus puissante de l'époque, et qui dirigeait la Ligue du Péloponnèse ainsi que la Béotie. La guerre du Péloponnèse s'est terminée par la victoire de Sparte.

■ -431- mai Sparte envahit l'Attique. Les spartiates parviennent à l'Attique, territoire entourant la ville d'Athènes, et le dévastent. Face à la supériorité terrestre des spartiates, le stratège athénien Périclès a choisi de rapatrier tous les habitants dans l'enceinte de la ville. Celle-ci est protégée par un mur construit après les guerres médiques. Il compte ainsi profiter de la supériorité maritime d'Athènes pour attaquer les côtes de Sparte pendant que les armées de cette dernière sont dans l'Attique.

12. -430 alliance entre les Romains et les Latins

■ -430 - Alliance entre les Romains et les Latins.

■ -430 - Sophocle écrit "oedipe-roi", tragédie retraçant le destin sanglant d'oedipe, meurtrier involontaire de son père et coupable d'inceste avec sa mère. Digne successeur, mais aussi concurrent d'Eschyle, Sophocle innove dans la forme de la tragédie et donne une part plus grande à la volonté humaine. Mais celle-ci se heurte violemment à la fatalité : ainsi, malgré les précautions de ses parents et les siennes, oedipe ne peut échapper au destin formulé par l'Oracle.

Outre l'influence considérable de cette tragédie dans la littérature et le théâtre, oedipe-roi est le support de la thèse du complexe d'oedipe. Toutefois, sans remettre en cause la valeur psychanalytique de la théorie de Freud, cette interprétation du texte est très controversée. 'Oedipe roi' est une tragédie grecque de Sophocle. Quelques maigres indices suggèrent qu'elle pourrait avoir été écrite dans les années immédiatement postérieures à 430 av. J.-C. La tétralogie dans laquelle elle est intégrée est censée n'avoir obtenu que la deuxième place au concours dramatique, bien qu'Oedipe roi lui-même soit considéré par beaucoup comme le chef-d'oeuvre de Sophocle et ait été particulièrement admiré par Aristote. C'est aussi cet épisode qu'évoquent les psychanalystes quand ils parlent de "complexe d'Oedipe" bien que la pertinence du rapprochement soit problématique.

■ -429 - Thrace : Athènes (hiver -430/-429) prend Potidée. Bataille de Chalcis : en été, les hoplites Athéniens sont battus par l'infanterie légère de Spartolos assisté par la cavalerie Chalcidienne. La bataille de Chalcis opposa en 429 av. J.-C. Athènes aux Chalcidiens et leurs alliés, au début de la guerre du Péloponnèse. Les Athéniens, commandés par Xénophon, marchèrent en Thrace afin d'attaquer Chalcis. Ils détruirent les cultures aux alentours de Spartolus et commencèrent à négocier avec les factions pro-athéniennes de Chalcis.

Les factions anti-athéniennes demandèrent de l'aide à Olynthus. Une armée de Chalcis, Spartolus et Olynthus livra bataille aux Athéniens. Leurs hoplites furent défaits et firent retraite vers Spartolus. Cependant, leur cavalerie battit les troupes athéniennes. Des renforts arrivèrent d'Olynthus et ils lancèrent une seconde attaque contre les Athéniens. Les Athéniens paniquèrent et furent défaits. Tous leurs généraux ainsi que 430 autres soldats furent tués.

■ -429 en Grèce - Archidamos II, roi de Sparte, commence le siège de Platées. (capitulation en 427). Platées est une cité de Béotie sur le versant nord du Cithéron, au sud-ouest de Thèbes, qui joue un rôle important lors des guerres médiques.

■ -429 en Grèce - septembre Mort de Périclès. Périclès succombe à l'épidémie de peste qui ravage Athènes. La guerre du Péloponnèse confine les athéniens à l'intérieur des murs et cette promiscuité a favorisé le développement de la maladie. La peste emportera certainement un tiers de la population. Mis à l'amende puis finalement réélu, Périclès n'était alors pas exempt de difficultés politiques. La guerre avec Sparte se prolongera jusqu'en 421 avant J.-C.

■ -428 en Grèce - Révolte contre Athènes de Mytilène (Lesbos), qui faillit déboucher sur une destruction totale. Athènes envoie 40 navires, qui devaient partir pour le Péloponnèse. Un armistice est conclue, et des envoyés de Mytilène vont demander l'aide de Sparte. Mytilène est admise dans la ligue du Péloponnèse réunie à Olympie. Les Athéniens exécuteront finalement plus de 1000 personnes et installeront 2700 clérouques sur l'île (-427). Lesbos (aujourd'hui appelée Lesvos) est la plus grande des îles grecques au large des côtes d'Asie mineure. Outre la richesse des souvenirs antiques et la beauté de ses plages, l'île de Mytilène se distingue de toutes les autres îles grecques et présente quatre centres d'intérêt culturel, géologique, gastronomique et religieux.

■ -428 à -347 - naissance et mort de Platon. Philosophe grec. Fils d'une famille de l'aristocratie athénienne, Platon semblait être destiné à occuper des responsabilités politiques de tout premier ordre. Mais sa rencontre avec Socrate bouleverse ces plans. A la mort du maître, il se consacre, via l'écriture et l'Académie qu'il fonde en -387, à la transmission de la pensée novatrice de Socrate. Dans la période troublée que vit Athènes à cette époque, Socrate avait mis en garde les Athéniens contre leur ignorance, l'injustice et l'amoralité de leur société. La première partie de l'oeuvre de Platon est constituée de dialogues sur le procès et les derniers jours de la vie de Socrate ('Apologie de Socrate', 'Criton').

Dans les dialogues socratiques, tel 'Phédon' on découvre la méthode dialectique de Socrate grâce à laquelle on se détache des idées reçues, de la certitude naïve et qu'on approche par la connaissance des Idées de la vertu. Si d'autres témoignages, de Xénophon ou Aristophane viennent parfois infirmer ceux de Platon, l'analyse platonicienne reste un pilier de toute la philosophie occidentale. Platon est le premier philosophe dont l'oeuvre nous soit parvenue à peu près intégralement. Élève de Socrate, dont il défendra la mémoire, il est aussi la première figure du philosophe engagé dans son siècle sur le plan politique.

Les sources de sa pensée: Élève de Cratyle, disciple d'Héraclite, il réfléchit sur Parménide. Adversaire résolu des sophistes, il fut surtout l'élève de Socrate dont la rencontre fut l'événement capital de sa vie. Il reçoit aussi l'influence des pythagoriciens et des mathématiques de son époque comme en témoigne la devise "Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre" qu'il fit graver au fronton de l'Académie, l'école qu'il fonda. Philosophie Platonicienne ou Platonisme, Platon, disciple de Cratyle, puis de Socrate, initié par le premier à la doctrine d'Héraclite, dont le fond est que tout s'écoule perpétuellement, qu'il n'y a rien de fixe, partant point de science possible, chercha, dans la méthode du second, un correctif à ce scepticisme où la philosophie de l'école ionienne avait fini par se résoudre.

Or, en quoi consistait la méthode de Socrate? En ceci principalement, qu'il laissait de côté la contemplation du monde physique, pour s'attacher de préférence à l'étude de l'humain intérieur; et que, dans tout sujet, il s'efforçait de dégager, sous forme de définitions, les idées générales. Du compromis et de la fusion de ces doctrines naquit une philosophie très détachée des faits et de l'expérience sensible, très spiritualiste, très élevée dans ses aspirations souvent chimériques, et ayant pour principal défaut de prendre pour des réalités, bien plus, pour la seule réalité, des conceptions abstraites de l'esprit, les idées, base du système, dont il faut, avant tout tâcher de bien comprendre la nature et le rôle, au sens où Platon les a entendues.

Tout s'écoule, tout change perpétuellement, avait dit Héraclite. Cela est vrai, si l'on considère les êtres et les phénomènes dans leur individualité; mais comparez les individus, vous trouverez dans chacun d'eux des caractères qui lui sont propres, caractères mobiles et transitoires; et puis, à côté de cela, vous trouverez dans tous un certain nombre de caractères communs et immuables : chez les humains, par exemple, tel est grand, tel autre petit; l'un est en santé, l'autre est malade, Socrate est philosophe, Périclès homme d'État; mais tous ont certains caractères communs qui les font humains malgré leurs différences individuelles et malgré les transformations que chacun d'eux peut subir. Qu'est-ce que cela suppose? Une essence, une forme commune.

Le platonisme après Platon, Platon marqua de façon durable la philosophie de l'Antiquité soit par l'influence qu'il exerça (par exemple sur Plotin) soit parce qu'on le considérait comme le philosophe par rapport auquel on devait se situer. Il fut aussi une source d'inspiration qu'une cible de biens des critiques. Aristote, Épicure ou les Stoïciens par exemple développèrent une critique plus ou moins systématique de l'éthique, de la théorie de la connaissance ou de la philosophie politique de Platon. Quant à Plotin ou aux Pères de l'Église ils n'ont manqué de voir en Platon un philosophe quasi divin (Plotin) ou en tout cas une source d'inspiration importante.

La signification des oeuvres de Platon a fait l'objet de nombreuses controverses depuis l'Antiquité. Certains font de Platon un dogmatique ; d'autres un sceptique. Platon fut tantôt récupéré par des courants mystiques (élévation de l'âme vers le bien au-delà de l'être), tantôt par des philosophies purement rationalistes. La diversité de ses dialogues, leurs formes variées, les nombreuses apories qui y sont soulevées expliquent ces importantes divergences des interprétations.

Dans l'Antiquité, l'ensemble des dialogues fut organisé d'après un ordre progressif de lecture, alors que les modernes, qui prétendent à un savoir plus critique, se sont surtout efforcés d'établir l'ordre réel de leur composition ainsi que leur authenticité. Ces essais d'organisation du corpus dépendent en fait toujours de l'idée que l'on se fait du platonisme, ce qui a conduit des critiques à exclure plus ou moins arbitrairement certains dialogues (et tous les dialogues ont pu ainsi être suspectés).

■ -427 en Grèce - Prise de Platées par le roi de Sparte Archidamos II.

■ -426 - Prise de la ville de Fidènes par les Romains. Fidènes était une colonie étrusque qui fut occupée par les Romains. Elle fut définitivement soumise en -425.

■ -425 en Grèce - Défaite de Sparte à Sphactérie devant les troupes d'Athènes dirigés par le général Démosthène. La flotte Athénienne qui se rendait à Corcyre est contrainte par la tempête à faire relâche à Pylos, ou elle construit des fortifications. Démosthène est autorisé à y rester avec cinq trières, renfoncées par deux trières de Naupacte. Les Messéniens de Naupacte s'apprêtent à susciter des troubles en Messénie. Sparte intervient, échoue devant Pylos mais s'empare de l'île de Sphactérie qui commande le port. La flotte Athénienne, de retour de Corcyre, assiège les Spartiates dans l'île. Une trêve est signée, et les Spartiates sont obligés d'abandonner à Athènes leur flotte de 60 navires pendant la durée des négociations. Cléon provoque l'échec des négociations de paix et défait les spartiates à l'île Sphactérie. Les Athéniens menacent de tuer les 120 Spartiates prisonniers en cas de nouvelle invasion de l'Attique.

■ -425 - Mort d'Hérodote, le père de l'histoire. Hérodote meurt dans la cité de Thourioi, après avoir certainement fait de nombreux voyages à travers la Grèce, l'Égypte et l'Asie mineure. Il laisse derrière lui une oeuvre fondamentale : "Enquêtes" (également appelée "Histoires"), considérée comme le livre fondateur de l'Histoire. Hérodote, expliquant les guerres médiques, ne se limite plus à une description mais recherche les causes dans les événements précédents chez les différents peuples engagés. Il associe la vertu des personnalités engagées au cours des événements, ouvrant la voie aux futurs historiens grecs tels que Thucydide, mais aussi aux Romains.

■ -424 en Grèce - Défaite des Athéniens à Délion contre les Béotiens. Les Athéniens ne réussissent pas à prendre Mégare, qui est secourue par Brasidas et où les oligarques s'emparent du pouvoir. Brasidas est victorieux à Délion, en Béotie. Athènes perd près de 1000 hoplites.

■ -423 en Grèce - Trêve entre Athènes et Sparte. Trêve d'un an entre Athènes et Sparte. Mais en Thrace, Skionè et Mendè font défection et Brasidas ne respecte pas l'armistice. Au nord de l'Attique, Panakton est livrée par trahison aux Béotiens.

■ -423 - Aristophane s'attaque à Socrate. En 423 avant J.-C., Aristophane, connu pour ses comédies satiriques, compose "Les Nuées". Dans cette pièce, il s'attaque aux sophistes et plus particulièrement à Socrate, dont l'un des personnages porte le nom. Platon vengera son maître à penser en -385 dans "Le Banquet". Il y décrira un homme ridicule, du nom d'Aristophane, qui est pris de hoquet dès qu'il veut parler. Socrate n'est pas la seule victime d'Aristophane puisque ce dernier s'attaquera également à Euripide dans "Thesmophories" en -411 et les "Grenouilles" -405. Aristophane est un poète comique grec du Ve siècle av. J.-C., né dans le dème de Kydathénée vers 450–445 et mort vers 385 av. J.-C.

■ -421 en Grèce - Traité de Nicias instaurant la paix pour cinquante ans entre Sparte et Athènes. Athènes et Sparte mettent un terme à dix années de conflit en signant un accord instaurant une paix de cinquante ans. La paix de Nicias permet une pause dans la guerre du Péloponnèse. Née d'une rivalité entre la démocratie athénienne qui cherchait à répandre (voire à imposer) son modèle à travers la ligue de Délos, et le régime oligarchique de Sparte qui souhaitait conserver sa prédominance, cette guerre aboutit finalement au statu quo.

Mais tandis que les alliés de Sparte refusent d'approuver cet accord, Athènes est exsangue et la ligue de Délos en pleine déliquescence. Athènes récupère les cités de Thrace et Panakton et doit rendre, entre autre, Pylos et Cythère. Les prisonniers de guerre seront rendus, l'accès aux sanctuaires panhellénique est libéré (indépendance de Delphes). Nicias, (470-413 av. J.-C.), fut un homme politique et général athénien. Après la mort de Périclès, au début de la guerre du Péloponnèse, il devint un des chefs politiques à Athènes, opposé à Cléon ; ses opinions sont modérées et il ne soutient pas l'impérialisme agressif de sa cité, préférant viser à une paix rapide avec Sparte. Il est en grande partie responsable de la paix de 421 qui porte son nom, et qui pour un temps suspend les hostilités.

■ -421 - Construction de l'Erechthéion. Les Athéniens entreprennent la construction du monument le plus sacré de l'Acropole : l'Erechthéion. Construit à l'emplacement du temple d'Athéna, il parvient à un raffinement et une élégance parfaits tout en tenant compte du terrain accidenté. A aucun moment celui-ci ne doit être modifié : c'est le lieu mythique où Athéna et Poséidon se sont battus pour la possession de la cité, où Athéna a fait pousser son olivier et où le fondateur de la cité repose. Achevé vers 406, c'est la dernière grande construction sur l'Acropole. L'Érechthéion est un ancien temple grec d'ordre ionique situé sur l'Acropole d'Athènes, au nord du Parthénon. C'est le dernier monument érigé sur l'Acropole avant la fin du Ve siècle av. J.-C. et il est renommé pour son architecture à la fois élégante et inhabituelle. Son nom, qui signifie "celui qui ébranle (s. e. la Terre)", désigne le surnom attique de Poséidon.

■ -418 en Grèce - Reprise de la Guerre du Péloponnèse : Argos et Athènes sont vaincus en août à la bataille de Mantinée. La bataille de Mantinée eut lieu en 418 av. J.-C., au cours de la guerre du Péloponnèse dont elle est un des épisodes cruciaux. Cette bataille intervient après la rupture de la paix de Nicias. La cité athénienne mène une politique impérialiste et a étendu son influence dans le Péloponnèse fief de son rival Sparte. Athènes et ses alliés Argiens, Mantinéens, et Éléens contre Sparte et la Ligue du Péloponnèse. Une des plus grande batailles du monde grec antique, seule la bataille de Platées aligna des effectifs plus importants au Ve siècle av. J.-C.

■ -416 en Grèce - Prise de Mélos qui refusait tout retour au sein de la confédération par Athènes. Athènes prend Mélos, île dorienne qui refuse d'adhérer à la ligue de Délos. Après un an de siège, les hommes sont tués, femmes et enfants sont réduits en esclavage tandis que la terre est répartie entre 500 clérouques.

■ -415 en Grèce - Expédition athénienne contre Syracuse. Expédition de Sicile initiée par Alcibiade (fin en -413). L'expédition est motivée par la menace de Sélinonte et de Syracuse sur Ségeste : les Athéniens sont d'abord divisés entre partisans de la paix (Nicias) et de la guerre (Alcibiade). Ces derniers l'emportent, et 134 trières et 27 000 hommes, dirigés par Alcibiade, Lamachos et Nicias, quittent Athènes en juillet. Alcibiade impose son plan de conquête de la Sicile. Il tente de s'assurer des appuis auprès des cités siciliennes et des Sicèles. Mais les cités se méfient, devant l'ampleur de la flotte Athénienne.

Seule Naxos se montre favorable, mais les athéniens s'emparent par surprise de Catane, qui leur servira de base. Dés -415, les Athéniens débarquent dans le port de Syracuse, mais ne profitent pas de leur victoire et se retirent à Catane pour attendre le printemps suivant, ce qui permet à Hermocrate d'organiser la résistance. L'expédition de Sicile est une opération montée par Athènes en 415 pour aider la cité sicilienne de Ségeste contre Sélinonte, soutenue par les Syracusains. L'épisode s'inscrit dans la guerre du Péloponnèse, conflit qui oppose de 431 à 404 Athènes et la ligue de Délos à Sparte et à la ligue du Péloponnèse. L'expédition se solde par un cuisant échec pour Athènes, qui mène en 411 à la révolution oligarchique des Quatre-Cents.

■ -415 mars Euripide présente "Les Troyennes". Symptôme d'une génération, Euripide présente une nouvelle oeuvre où sa foi dans les Dieux et les traditions s'avère critique. Ainsi, "Les Troyennes" évoque non plus la gloire des combats mais le malheur qui en résulte. Euripide intègre en effet dans ses pièces un facteur social, et explore les conflits intérieurs. Bien qu'il soit reconnu comme l'égal d'Eschyle et de Sophocle pour son talent, le scepticisme d'Euripide ne sera pas toujours du goût des Athéniens. 'Les Troyennes' est une tragédie d'Euripide. La scène se déroule juste après l'assaut de Troie. Les femmes délaissées de la ville se voient destinées à partir pour la Grèce en tant qu'esclaves. Hécube et les autres se retrouvent tristes et leurs malheurs s'accompagnent de la mort d'un des enfants qui avait survécu à la bataille.

■ -414 août Rupture de la paix de Nicias entre Athènes et Sparte. Face aux conflits qui se poursuivent entre les cités grecques et à l'expédition d'Athènes en Sicile contre Syracuse, Sparte annonce qu'elle rompt la paix de Nicias. Prévue pour durer cinquante ans, cette paix atteint péniblement les sept ans. La guerre du Péloponnèse, qui a pour belligérants de nombreuses cités grecques, reprend alors de la vigueur. Sparte occupe le port de Décélie en Attique, qu'elle fortifie. La paix de Nicias est rompue, et les spartiates envoient Gylippe en Sicile. Après avoir recruté des troupes en Italie, il parvient en août à Syracuse, qui n'est pas encore prise. En octobre, il gagne la bataille des retranchements, et enferme les Athéniens dans la rade, où ils sont éprouvés par une forme de paludisme inconnue en Grèce propre. Nicias demande de l'aide à Athènes. Démosthène et Eurymédon le rejoignent avec 73 navires, 5000 hoplites et de l'infanterie légère, soit 15000 hommes dont 3000 Athéniens. Les Syracusains reçoivent eux aussi des renforts et améliorent leur technique navale, en renforçant la proue de leur navires.

■ -414 - 16 novembre Désastre de l'Assinaros. Le stratège Nicias, qui conduit un des deux contingents de l'armée athénienne présente en Sicile, ne parvient pas à traverser l'Assinaros et se fait prendre au piège par l'armée de Syracuse. Ses troupes sont massacrées et lui exécuté. Quant à Démosthène, à la tête de l'autre contingent, il s'est fait encercler : exécuté lui aussi, ses soldats sont enfermés dans des carrières, les Latomies. Les conditions de captivité sont extrêmes et les survivants seront vendus comme esclaves. L'expédition à Syracuse est un désastre sur toute la ligne pour Athènes : la cité a perdu des milliers d'hommes, des dizaines de trières tandis que Sparte reprenait les armes et occupait à nouveau l'Attique.

■ -413 en Grèce - Échec de l'expédition athénienne contre Syracuse. Guerre du Péloponnèse : Désastre de l'expédition athénienne en Sicile. Mai : Défaite des Athéniens à Plemmyrion. Août : Les Athéniens, d'abord victorieux de nuit sur le plateau des Épipoles, se font refouler par Syracuse et le combat se termine en désastre. Nicias, redoutant la réaction des Athéniens, tarde à assurer sa retraite. Une éclipse de lune (27 août) l'incite à reculer son départ de 27 jours. Septembre : Quant Nicias s'efforce de partir, les Syracusains, victorieux sur mer, réussissent à bloquer l'entrée du port de Syracuse, en y emprisonnant la flotte Athénienne. Les Athéniens, supérieurs en nombre, tentent de forcer le blocus, mais disposant de peu de place pour manoeuvrer, ils sont harponnés et abordés par les navires syracusains, victorieux à nouveau.

Les deux camps subissent de lourdes pertes, mais les Athéniens, démoralisés, refusent de reprendre la mer et la retraite se fait par voie de terre. 40 000 hommes épuisés sont répartis en deux corps. La guerre du Péloponnèse désigne le conflit qui dura de 431 à 404 (avec quelques périodes d'interruption), opposant Athènes, qui avait transformé la ligue de Délos (destinée à l'origine à résister aux Perses) en un empire soumis à son pouvoir, et Sparte, puissance oligarchique et conservatrice, dont l'armée terrestre était la force militaire la plus puissante de l'époque, et qui dirigeait la Ligue du Péloponnèse ainsi que la Béotie. La guerre du Péloponnèse s'est terminée par la victoire de Sparte.

■ -413 - Démosthène se fait encercler et capitule, tandis que Nicias, vaincus dans l'Assinaros, doit se rendre à Gylippe. Nicias et Démosthène sont exécutés, et les soldats athéniens finissent comme esclaves dans les Latomies (carrières de pierre).

■ -413 à -327 - naissance et mort de Diogène. Philosophe grec. Élève d'Antisthène, fondateur de l'école cynique, Diogène devient par son mode de vie décalé et ses provocations, le plus célèbre des cyniques. Méprisant les richesses, il vécut de rien, ne respectant aucune convention sociale et recherchant l'harmonie avec la nature. L'homme vertueux se doit, selon lui, de réduire au maximum ses besoins matériels et s'affranchir de ses désirs. C'est grâce à des auteurs ultérieurs, notamment Diogène Laërce, que l'on connaît sa vie et sa pensée.

■ -412 en Grèce - Traité de Milet scellant l'alliance entre Sparte et la Perse.

■ -412 - Révolte en Ionie contre Athènes : Alcibiade, allié à Sparte, soulève Chios que lui livrent les oligarques (été) et plusieurs ville d'Ionie, Erythrées, Clazomènes, Milet, Ténédos et Éphèse qui font défection à leur tour. Il compte sur l'aide de Sparte qui vient de conclure un accord à Milet avec le satrape Tissapherne (trois traités entre -412 et -411 : l'Ionie est abandonnée aux Perses contre une aide d'abord financière, puis financière et navale, qui au moins pour la flotte, ne sera pas fournie). Alcibiade, né à Athènes vers 450, mort à Melissa (Phrygie) en 404, homme d'État et général athénien.

■ -411 en Grèce - Révolution des Quatre-Cents et des Cinq-Mille à Athènes, mise en place d'une oligarchie. Instauration du régime des 400. Après l'échec de l'expédition de Sicile, Athènes subit une grave crise politique et financière. La démocratie est alors renversée pour être remplacée par un système oligarchique : le régime des Quatre cents. Mais l'armée qui s'est reconstituée à Samos n'est pas prête à l'accepter. De surcroît le régime échoue dans ses négociations de paix avec Sparte. Il sera remplacé par le régime des Cinq milles dès le mois de juin. Mais le peuple et l'armée le mettront en échec, et la démocratie sera restaurée.

Ces événements permettent à Alcibiade de faire son retour. Révolution oligarchique des Quatre-Cents. Il s'agit d'une révolution oligarchique jouant sur la lassitude de la guerre des classes sociales les plus riches d'Athènes écrasées de charges financières. Alcibiade qui vient de se brouiller avec les spartiates (il aurait séduit la femme du roi Agis II) se réfugie auprès de Tissapherne. Il souhaite rentrer à Athènes et fait promettre aux hétairies, hostiles au régime démocratique, de l'or (perse) et la paix en échange du renversement du régime. Les hétairies passent aussitot à l'action, bien que Tissapherne se dérobe en n'envoie pas l'or promis, et l'Ecclésia vote sous la terreur l'abolition des principales dispositions fondatrices de la Démocratie.

L'essentiel du pouvoir est confié en juin -411 à un corps de 5000 citoyens (les Cinq-Mille) qu'un conseil de 400 oligarques (les Quatre-Cents) est chargé de choisir. L'oligarchie, qui ne réussit ni à obtenir l'aide de la Perse ni à conclure une paix honorable avec Sparte, se divise entre modérés, influencés par Théramène, qui voulaient remettre le pouvoir aux Cinq-Mille et en extrémistes, menés par Antiphon, Phrynichos et Pisandre, près à trahir Athènes pour conserver le pouvoir. Après la perte de l'Eubée, les hoplites patriotes se révoltent.

A la fin août, Thrasybule, chef de la mutinerie de l'armée athénienne de Samos, et Anytos, renversent les Quatre-Cents qui laissent la place aux Cinq-Mille. Le régime des Cinq-Mille ne dure pas, et avant la fin de l'année, le conseil des Cinq-Cents et la démocratie sont restaurés. Phrynichos est assassiné tandis que l'orateur Antiphon est condamné à boire la ciguë par Théramène. De nombreuses personnes ayant participé au coup d'état sont condamnés à mort ou privés de leurs droit civiques. Le conseil des Quatre-Cents est une institution créée après la révolution oligarchique de 411 av. J.-C., en pleine guerre du Péloponnèse, à Athènes.

■ -410 en Grèce - Alcibiade est victorieux de Sparte sur terre et sur mer à Cyzique. La flotte de Sparte (60 vaisseaux) est capturée par les 86 trières Athéniennes. Le navarque spartiate Mirandos meurt dans la bataille. Sparte propose alors une paix fondée sur le "statu quo post bellum", avec échange de Décélie contre Pylos. Athènes, qui devrait renoncer à une grande partie de l'empire, refuse. Retour de la démocratie à Athènes. Alcibiade est victorieux de Sparte sur terre et sur mer à Cyzique. La flotte de Sparte (60 vaisseaux) est capturée par les 86 trières Athéniennes. Le navarque spartiate Mirandos meurt dans la bataille. Sparte propose alors une paix fondée sur le "statu quo post bellum", avec échange de Décélie contre Pylos. Athènes, qui devrait renoncer à une grande partie de l'empire, refuse. Alcibiade, né à Athènes vers 450, mort à Melissa (Phrygie) en 404, homme d'État et général athénien.

■ -409 en Grèce - Prise d'Himère (Sicile) par les Carthaginois. Les carthaginois s'emparent de Sélinonte et d'Himère (>408 av. J-C. répondant à l'appel de la cité de Ségeste qui se croyait menaçée par Sélinonte. Les troupes du général Magonide Hannibal, recrutés en Espagne et en Libye, prennent rapidement Sélinonte et massacrent la population d'Himère, après le retrait des troupes syracusaines de Dioclès. Hannibal rembarque vers Carthage. Le stratège syracusain Hermocrate, banni pour ses sympathies avec l'oligarchie, se présente devant Syracuse avec 2000 mercenaires mais ne parvient pas à lever la sentence d'exil qui le frappe. Il part alors pour la Sicile occidentale, reconstruit les fortifications de Sélinonte et pille les cités puniques de Motyè et de Panormos (Palerme).

■ -407 en Grèce - Défaite des Athéniens face à la flotte Spartiate à Lysandre. Lysandre (Haliarte, Béotie, † 395), général spartiate qui met fin à la guerre du Péloponnèse.

■ -406 en Grèce - Victoire Athénienne sur Sparte aux îles Arginuses. Callicratidas remplace Lysandre à la tête des armées spartiates et bloque dans un premier temps Conon dans Mytilène. Mais il est défait et tué à la bataille navale des îles Arginuses. Les îles Arginuses sont des îles de la mer Égée, entre Lesbos et la côte de l'Asie Mineure, près d'Éphèse. La bataille navale des Arginuses est l'un des derniers épisodes de la guerre du Péloponnèse, un des dernier sursaut d'Athènes avant son écrasement final en -404. Lors de cette bataille, les Athéniens, commandés par Conon, défirent la flotte des Spartiates commandé par Callicratidas en -405, mais une tempête empêcha les Athéniens de recueillir leur cadavres : en rentrant à Athènes, tous les stratèges furent condamnés à mort.

■ -406 août Condamnation à mort des stratèges des Arginuses. De retour à Athènes, les stratèges victorieux lors de la bataille des Arginuses sont jugés et condamnés à mort. La victoire sur Sparte ne pardonne pas, aux yeux des Athéniens, l'abandon des naufragés en pleine mer suite à une tempête. Pour Athènes, cette victoire au cours de la guerre du Péloponnèse est la dernière. Alcibiade, condamné après une défaite, s'est exilé depuis un an.

■ -406 mort de Sophocle.

■ -406 mort de Euripide.

■ -405 Début de la guerre entre Rome et Veies. Veies était la plus riche et la plus puissante des cités étrusques. Elle fut prise en -396 à l'issue d'un siège de dix ans par l'armée romaine commandée par Camille. La guerre de Rome contre Véies provoqua plusieurs contestations graves: c'est la première fois que les Romains ne rentrent pas dans leurs foyers à l'automne (normalement la saison de la guerre prend fin en octobre): pour compenser le sacrifice demandé aux soldats qu'on maintient sous les enseignes pendant la mauvaise saison, le gouvernement romain crée la solde.

La solde est payée grâce à un impôt que versent les civils romains qui ne participent pas au siège, ce qui les mécontente. Les soldats sont mécontents aussi de toutes façons: ils ne peuvent rentrer dans leurs foyers pour participer aux élections qui doivent avoir lieu à Rome même (pas de vote par correspondance). Deuxième sujet de discorde : le butin fait sur la ville est considérable; son partage suscite, avant la victoire même, des querelles très vives: on autorise les civils à se joindre aux soldats à la fin du siège: ils ont versé l'argent de la solde et ils exigent leur part de butin, c'est une décision étrange qui ne plaît pas à tout le monde.

Troisième sujet de querelle : les patriciens veulent que le butin soit vendu et que l'argent soit versé dans le trésor public; les plébéiens veulent que chacun soit propriétaire de ce qu'il a conquis par l'épée, selon l'usage ancien. C'est à cette formule rétrograde qu'on se résigne. Quatrième sujet de mécontentement: les patriciens craignent que l'énormité du butin n'aboutisse à bouleverser la hiérarchie sociale. Ils se rappellent, un peu tard, que le général romain, Camille, a promis d'offrir au dieu Apollon la dîme du butin. Mais le butin a déjà été distribué. On demande donc aux bénéficiaires du butin d'en restituer le dixième pour l'offrande à Apollon: les citoyens sommés de reverser cette part s'exécutent de très mauvais gré et trichent tant qu'ils peuvent.

■ -405 en Grèce - septembre Lysandre détruit la flotte athénienne. Lysandre, à la tête d'une flotte de 180 navires spartiates, attaque par surprise et inflige une sévère défaite à la flotte athénienne postée à Aigos-Potamos. Constituée de 170 trirèmes et dirigée par Conon, cette flotte avait pour but de garantir le ravitaillement en blé d'Athènes. La cité se retrouve donc dans une situation intenable. Privée à la fois de sa puissance militaire et de sa capacité de ravitaillement, tout siège peut la mettre à genoux rapidement, et c'est ce qu'entreprendra Sparte.

■ -404 22 avril Chute d'Athènes. Assiégée, affamée et dénuée de ressources militaires navales, Athènes capitule et est contrainte d'accepter les conditions imposées par Sparte. Les longs murs qui l'entouraient, symbole de sa puissance, sont détruits tandis que l'Empire, existant à travers la ligue de Délos, est dissout. Mais surtout, la démocratie est remplacée par un régime oligarchique : le conseil des Trente. Sparte imposera ensuite à toutes les démocraties construites sur le modèle athénien des décarchies, oligarchies gouvernées par dix personnes.

Ces régimes, autoritaires et violents, seront perçus comme une régression, notamment à Athènes qui l'interprète comme un retour à la tyrannie. Or Athènes s'est construite contre la tyrannie et le pouvoir d'un seul : cette courte expérience traumatisante sera perçue comme un régime de trente tyrans. Athènes, assiégée par Lysandre, affamée, capitule. Fin de la guerre du Péloponnèse : Sparte prend Athènes. C'est le début de l'hégémonie de Sparte en Grèce (fin en -371). Traité de Paix : Athènes est épargnée et conserve son enceinte (Sparte se méfie de Thèbes qui voulait, avec Corinthe, raser la ville).

Seul les Longs Murs et les fortifications du Pirée sont détruits. Les vaisseaux qui restent sont livrés, sauf 12, les exilés sont autorisés à revenir. Athènes devient une alliée de Sparte, placé sous son hégémonie. Lysandre impose à Athènes le conseil oligarchique des Trente (Critias, Théramène, etc.). Ceux-ci désignent eux-mêmes les 500 membres du Conseil ainsi que les magistrats et s'entourent d'une garde de 300 "porte-fouet", complétée plus tard par une garnison spartiate. Les Trente commencent par massacrer les sycophantes et les "démagogues". Puis ils s'en prennent, en partie pour des raisons financières, aux métèques et aux citoyens riches (1500 personnes sont massacrées). Un corps civique de 3000 citoyens, seul autorisé à rester à Athènes et à jouir de garanties judiciaires, est créé. Théramène, qui avait négocié la reddition d'Athènes, s'oppose à Critias. Considéré comme trop modéré, il boit la ciguë.

■ -404 en Égypte - Soulèvement de l'Égypte contre l'occupant perse. Règne d'Amyrtée (XXVIIIe dynastie) de -404 à - 399. La XXVIIIe dynastie d'Égypte antique n'eut qu'un seul dirigeant : Amyrtaeus (Amyrthée). Amyrtaeus, descendant des Saites de la XXVIe dynastie, mena une révolte contre les Perses qu'il remporta à la mort du Roi Darius II. Aucun momument de son règne n'a été retrouvé, ce qui fait qu'on ne sait que peu de choses sur cette période. Amyrtée est un pharaon qui combattit contre les Perses et assurra l'indépendance de l'Égypte pour une courte période.

■ -403 en Grèce - Rétablissement de la démocratie à Athènes. Thrasybule, à la tête des démocrates révoltés retranchés au fort de Phylè, s'empare du Pirée. Critias est tué à la bataille de Munichie où les démocrates sont victorieux. Les Trente doivent se retirer à Éleusis, dont ils ont préalablement massacré la population. Les Dix, à qui ils ont laissé le pouvoir à Athènes, font appel en vain à Sparte. Le roi de Sparte Pausanias Ier intervient, et en désaccord avec Lysandre, incite les Athéniens à la réconciliation.

La démocratie est restaurée, et les modérés prennent le pouvoir. Une loi d'amnistie est votée, et les Athéniens qui le souhaitent peuvent émigrer à Éleusis (août-septembre). La procédure législative est modifiée, pour éviter le retour de l'oligarchie. Thrasybule est un général et homme d'État athénien né vers 445 et mort en 388. Partisan du parti démocratique à Athènes, et proche semble-t-il d'Alcibiade, il est à l'origine du coup de force de Samos qui rappelle d'exil ce dernier et renverse le gouvernement oligarchique des Quatre-Cents (411). L'année suivante, sous la direction d'Alcibiade, il contribue à la victoire de Cyzique avec l'aide de Théramène, pourtant l'un des oligarques du régime précédent. Il soumet alors la côte de Thrace.

■ -403 en Grèce - Denys l'Ancien commence la conquête de la Sicile et s'attaque aux cités tenues par les Carthaginois. Denys de Syracuse entreprend le siège de la cité sicule d'Herbessos. Les citoyens syracusains se révoltent et s'allient aux cavaliers réfugiés à Etna. Denys s'enfuit précipitamment à Ortygie. Il recrute des mercenaires campaniens qui mettent en déroute ses adversaires. Denys, assuré de l'obéissance des Syracusains, se consacre à la restauration de son autorité sur la Sicile orientale. Catane et Naxos, livrés par trahison, sont rasées et leurs habitants vendus comme esclaves. Des mercenaires campaniens sont installés à Catane et des Sicules à Naxos. Léontinoi se soumet et sa population est déportée à Syracuse.

■ -401 en Grèce - Expédition des Dix milles. Révolte de Cyrus le Jeune : Cyrus recrute des mercenaires grecs démobilisés à la fin de la guerre du Péloponnèse. Il obtient l'appui de Sparte qui lui envoie 800 hoplites conduits par Cheirisophos, et le navarque Samios fournit à l'armée de Cyrus un appui maritime jusqu'en Cilicie. Cyrus cache à ses troupes le but de son expédition et prétend qu'il veut simplement pacifier la Cilicie. Mais une fois sur l'Euphrate, Cyrus ne peut plus dissimuler qu'il mène l'armée contre Artaxerxès II.

Les mercenaires grecs protestent, puis se laissent convaincre. La rencontre a lieu à Cunaxa, près de Babylone. Les mercenaires grecs ont vite l'avantage, mais Cyrus est tué et ils se retrouvent isolés au sein de l'empire perse. Artaxerxès charge son général Tissapherne de reconduire les 13600 mercenaires grecs. Tissapherne fait égorger leurs chefs (Cléarque) lors d'un banquet, mais ils refusent de se laisser désarmer, et désignent de nouveaux stratèges (dont Xénophon, qui rapportera le récit de la fameuse « retraite des Dix Mille », l'Anabase). Ils empruntent la seule route qui ne soit pas bloquée, par les montagnes du Kurdistan et de l'Arménie vers la mer Noire. Les Dix Mille sont un contingent de mercenaires grecs venus assister Cyrus le Jeune dans sa révolte contre le souverain achéménide Artaxerxès II Mnèmon. L'expédition est rapportée par Xénophon dans son Anabase.

■ -400 en Grèce - Révolte de l'Ionie et intervention de Sparte. Le satrape Tissapherne exige la soumission des cités ioniennes et met le siège devant Kymè. Les Grecs d'Asie font appel à Sparte, qui envoie l'harmoste Thibron à la tête de 5000 hommes, renforcés par 5000 survivants de la retraite des Dix Mille commandés par Xénophon. Thibron, qui n'obtient pas de résultat jugés satisfaisant, est remplacé par le rusé Dercylidas qui joue sur les dissensions entre Tissapherne et Pharnabaze. Après avoir remporté quelques victoires, l'armée devra rentrer en Grèce en -395 lors de la guerre de Corinthe. Un satrape est le gouverneur d'une satrapie, c'est-à-dire une division administrative de l'Empire perse.

■ -399 en Grèce - Échec de la Conspiration de Cinadon à Sparte. La conspiration de Cinadon est une tentative de coup d'État survenue à Sparte au IVe siècle av. J.-C., dans les premières années du règne d'Agésilas II (398–358 av. J.-C.).

■ -399 à -380 - en Égypte - XXIXe dynastie, marquée par le règne d'Achoris (-393 -380). XXIXe dynastie égyptienne, Néphéritès, fonda la XXIXe dynastie d'Égypte en combattant Amyrtaeus et en l'achevant à Memphis. Il placa la capitale de son pouvoir à Mendès. A sa mort, deux factions rivales demandèrent le pouvoir : l'une défendant son fils, Muthis, l'autre défendant Psammouthis. Psammouthis, vainqueur, ne régna qu'une année. Il fut chassé du trône par Achôris, qui se prétendait petit-fils de Néphéritès.

Il résista aux attaques de la Perse, s'allia à Athènes et au roi de Chypre, Evagoras. Son fils, Néphéritès II, lui succéda, incapable de maintenir l'unité du pays. Son règne marquera la fin de la XXIXe dynastie. Néphéritès Ier, était sans doute un militaire issu de la ville de Mendes. Psammouthis, à la mort du pharaon Néphéritès Ier (XXIXe dynastie), deux factions rivales demandèrent le pouvoir : l'une défendant son fils, Muthis, l'autre défendant Psammouthis. Psammouthis, vainqueur, ne régna qu'une année. Il fut chassé du trône par Achôris, qui se prétendait petit-fils de Néphéritès. Achôris accède au trône d'Égypte en 392 avant Jésus-Christ et régna pendant 14 ans. Cette période fut un renouveau national qui se manifeste par la reprise de grands travaux dans les temples : à Louxor, Karnak, Médinet Habou, Elkab, Tôd, Médamoud, et Eléphantine. Néphéritès II est un pharaon de la XXIXe dynastie. Fils d'Achôris, il est rapidement détrôné par Nectanébo Ier.

■ -399 Expédition de Messine et de Rhégion contre Denys l'Ancien. La guerre tourne court : les soldats de Messine sont convaincus par les partisans de Denys de renoncer à une agression dangereuse et injustifiée. Denys tente vainement de rallier Rhêgion par la diplomatie. Il s'allie alors avec Locres pour prendre la ville à revers. Il épouse une aristocrate locrienne, Doris. Le même jour, il épouse une syracusaine, Aristomachè. Denys renforce les remparts de Syracuse et fait fabriquer de nombreuses armes pour son armée (invention de la catapulte). Il fait fabriquer une flotte importante.

Denys l'Ancien, né en 431 av. J.-C. et mort en 367 av. J.-C., est un tyran de la colonie grecque de Syracuse. Les catapultes sont des engins capables de lancer des projectiles à une grande distance avec un dispositif relativement simple. Historiquement, elles ont été utilisées comme engin de siège. La catapulte fonctionne comme une arbalète géante. Son mécanisme de fonctionnement est basé sur l'accumulation d'énergie dans un cable tordu, afin d'envoyer un projectile en forme de flèche, assez lourd pour percer plusieurs hommes en file (d'où le nom grec kata peltes, perceur de bouclier). La tension de la corde détermine la force emmagasinée, et donc la portée de l'arme.

■ -399 Procès et mort de Socrate. Condamné pour impiété et corruption de la jeunesse, Socrate boit la ciguë après avoir passé ses dernières heures à disserter avec ses amis. Interdit d'enseignement sous le Régime des Trente, Socrate s'était attiré la haine en remettant en cause certaines traditions religieuses. Lors de sa condamnation, il eu la possibilité de proposer une peine alternative à la mort afin de laisser ses juges choisir laquelle serait la plus appropriée. Refusant de compromettre ses idées, il demanda à être honoré par la cité. De même, il n'acceptera pas de s'enfuir, jugeant la soumission à la loi comme un fondement de la justice. Considéré comme le père de la philosophie, Socrate sera rapidement réhabilité et honoré après sa mort tandis que ses accusateurs seront exilés. Sa pensée et son acceptation de la mort au nom de la loi marqueront les esprits pendant des siècles.

■ -398 en Grèce - Agésilas devient roi de Sparte. Règne d'Agésilas II (-444,-360), roi de Sparte. A la mort d'Agis II, sa succession est revendiquée à la fois par son frère Agésilas et par son fils Léotychidas (dont la légitimité est controversée, il serait le fils d'Alcibiade). Après l'intervention de Lysandre, Agésilas est désigné comme roi par la cité. Agésilas II, né en 444, mort en 358, roi eurypontide de Sparte de 398 à sa mort. Il fut l'un des plus grands chefs militaires de son époque et était réputé pour sa grandeur d'âme et son courage.

13. - 396 Les Celtes envahissent le nord de l'Italie

■ -396 Les Celtes envahissent le nord de l'Italie.

■ -396 Les Romains s'emparent de Veies.

■ -395 à 387 - en Grèce - guerre de Corinthe. Début de la Guerre de Corinthe entre Sparte et une coalition de cités rejettant sa domination. >(386 av. J.-C.) Lysandre envahit la Béotie mais est tué devant la cité d'Haliarte. Argos, Athènes, Corinthe, Thèbes et la Béotie luttent contre l'hégémonie spartiate. Au début de l'année, la faction thébaine d'Isménia, hostile à Sparte, s'arrange pour envenimer les habituelles querelles frontalières entre Locriens et Phocidiens. Les Locriens font appel aux Thébains qui envahissent la Phocide. Les Phocidiens font alors appel aux Spartiates.

Thèbes demande l'alliance d'Athènes, qui décide à l'unanimité de lui porter secours. Lysandre, qui attaque la Béotie par le nord-ouest à la tête des Phocidiens est vaincu et tué à Haliarte, avant d'avoir fait sa jonction avec les forces péloponnésiennes du roi Pausanias Ier. Pausanias, arrivé après la bataille, conclue une trêve pour retirer les morts et accepte de rentrer dans le Péloponnèse. A son retour, il est accusé de trahison, destitué et condamné à mort par contumace. Les alliés établissent un conseil commun qui siège à Corinthe, et obtiennent de nombreux ralliements (Eubée, Leucade, Acarnanie, Chalcidique). La Guerre de Corinthe, de 395 à 386 avant J-C, opposa aux Spartiates les cités d'Athènes, de Corinthe, d'Argos et de Thèbes, soutenues par la Perse.

Succédant à la guerre du Péloponnèse, elle fut provoqué par l'exaspération des cités grecques soumises à la domination de Sparte, qui, dès 400, était entrée en conflit avec les Perses. Sur terre, les coalisés furent battus par les Spartiates à Némée et à Coronée (394). Sur mer, l'Athénien Conon, devenu le chef de la flotte perse, écrasa la flotte spartiate à Cnide (394), puis rentré à Athènes, il releva les Longs murs, qui avaient été abattus à la paix de 404. Mais les Perses, inquiets du redressement trop rapide d'Athènes et de l'appui qu'elle apportait aux Chypriotes révoltés, préférèrent conclure avec Sparte la paix du Roi ou paix d'Antalcidas (386), qui proclamait le principe de l'autonomie de toutes les cités et faisait revenir les villes grecques d'Asie sous la domination du roi des Perses.

Corinthe est l'une des plus importantes cités de la Grèce antique. Elle demeure une ville importante de la Grèce moderne, en abritant 36 555 habitants et en étant capitale du nome de Corinthie. Elle est mentionnée dans l'Iliade, où elle porte aussi le nom d'Éphyre. Occupant une position stratégique sur l'isthme qui relie la Grèce du Nord au Péloponnèse et sépare deux mers importantes (la mer Ionienne et la mer Egée), elle était destinée à devenir une grande puissance maritime.

Les Corinthiens furent parmi les plus farouches et les plus actifs adversaires d'Athènes pendant toute la guerre, bien qu'ils aient été très éprouvés par la perte de leur commerce, de leur flotte et de leurs colonies. Ils prirent part à la défense de Syracuse, attaquée par les Athéniens lors de l'expédition de Sicile. Plus tard cependant, Corinthe se joignit à Athènes, à Argos et à la Béotie pour lutter contre la domination tyrannique de Sparte (guerre de Corinthe). L'hostilité de Corinthe, renforcée par sa position à la base de l'isthme, représentait un grave danger pour Sparte, menaçant ses communications terrestres avec le Nord. La guerre se termina par la paix d'Antalcidas, conclue avec l'aide de la Perse.

■ -394 en Grèce - Victoire d'Agésilas, roi de Sparte contre une coalition autour d'Athène à Coroné. Victoire navale de Cnide remportée par la flotte perse dirigés par Conon, un athénien, et le satrape Pharnabaze, sur la flotte spartiate commandée par le navarque Pisandre. Cela va permettre aux Perses de rallier l'Ionie et de mettre une garnison à Cythère. De nombreuses cités dans les îles et sur la côte asiatique chassent les garnisons spartiates avec l'appui de Conon et de Pharnabaze.

■ -394 Victoire de Sparte à Némée, près de Corinthe. Agésilas de Sparte est rappelé d'Asie. Il arrive en Béotie par la Thrace, la Macédoine et la Thessalie et remporte une seconde victoire à Coronée contre Athènes, Thèbes, Argos et Corinthe (été).

■ -393 en Grèce - Siège de Corinthe par les Spartiates.

■ -390 Premier affrontement entre Celtes et Romains. Les Gaulois Sénons se présentent devant la ville étrusque de Clusium (Chiusi), qui est dans la sphère d'influence romaine. Rome envoie une ambassade, chargée d'offrir sa médiation. Mais les ambassadeurs violent la neutralité en intervenant les armes à la main contre les Gaulois, qui demandent réparation à Rome. Devant son refus, les Gaulois marchent sur la ville. L'armée romaine se porte à leur rencontre et prend position, en avant de Véies, près du ruisseau de l'Allia. Il n'y a pas de combat.

Effrayées par les cris des Gaulois et déconcertées par leur impétuosité, les troupes romaines se débandent et cherchent précipitamment un abri à Rome ou dans les villes voisines. Les Senons assiègent Chiusi (Étrusques). Les Sénons (Senones) était un des peuples gaulois. Ils occupaient la région du Sénonais, correspondant aux département actuels de l'Yonne, de la Marne, de la Seine-et-Marne et de la Côte-d'Or. Ils donnèrent leur nom à la ville de Sens qui était leur capitale sous le nom d'Agendicum. Conduits par Camulogène, ils combattirent Labiénus le lieutenant de César. Une partie des Sénons, avait immigré en Italie au IVe siècle av. J.-C., et se trouva en conflit avec la cité étrusque de Clusium ainsi qu'avec Rome.

■ -390 juillet - Les Gaulois de Brennus s'emparent de Rome après 7 mois de siège et se retire contre une forte rançon. Brennus, chefs des Celtes de la période des "migrations celtiques". Il mena ses guerriers en Italie et s'illustra en rançonnant Rome, en -390 ; c'est lors de cet événement que ce Brennus aurait été l'auteur de la sentence "Malheur aux vaincus !" (latin vae victis), devenue célèbre par la suite : Tite-Live fut bien plus tard l'auteur de la formule contraire, gloria victis.